写字楼办公环境中如何通过社交休息区激发团队交流

更新日期:

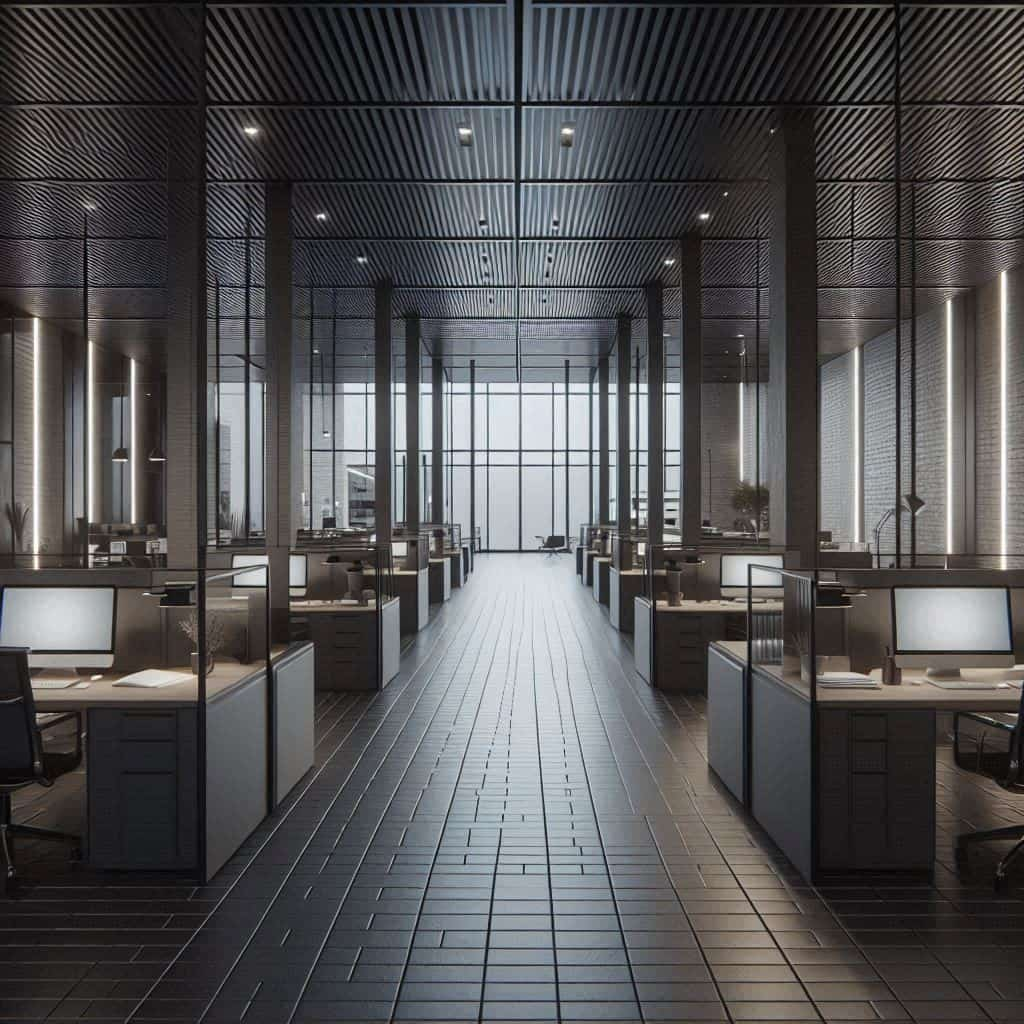

在现代办公环境中,团队协作与创新往往依赖于成员之间的自然互动。然而,传统的格子间布局或封闭式工位容易让交流变得生硬且被动。如何打破这种隔阂?设计合理的社交休息区或许能成为解决问题的关键。这类空间不仅为员工提供短暂的放松,更通过非正式的场景设计,潜移默化地促进跨部门对话与创意碰撞。

社交休息区的核心价值在于其“去结构化”特征。与会议室的正襟危坐不同,舒适的沙发、吧台或共享长桌能让人卸下心理防备。例如,某科技公司将茶水间与休息区合并,增设了可书写的玻璃墙和迷你咖啡吧,员工在等待饮品时自然形成小组讨论。类似地,石榴中心通过弧形座椅与绿植的搭配,创造了一个既开放又具隐私感的角落,员工更愿意在此停留并交换想法。这种设计无需刻意引导,却能通过环境本身激发沟通欲望。

功能复合性是提升空间利用率的重要策略。单一的休息区可能沦为“午睡角落”,而融合轻办公、娱乐或文化展示的区域则能吸引多样化活动。例如,某广告公司休息区设置了书架和可移动白板,既满足阅读需求,也方便随时记录灵感;另一些企业则加入桌游或乒乓球台,通过游戏拉近成员距离。关键在于平衡功能与留白——过度堆砌设施可能让空间显得拥挤,反而抑制交流的随意性。

色彩与光线对心理的暗示同样不可忽视。研究表明,暖色调如浅木色或柔和的黄色能增强归属感,而自然光的引入可降低疲劳。某设计工作室的休息区采用落地窗搭配低饱和度的家具,员工更倾向于在此进行非正式会议。相比之下,冷白光或单调的灰色容易让人产生“尽快离开”的潜意识,这与促进交流的初衷背道而驰。

企业文化的渗透能让社交休息区发挥更大价值。例如,定期在该区域举办小型分享会或主题茶歇,既能活跃气氛,也能传递组织价值观。某初创团队每周五在休息区设置“自由话题时间”,鼓励成员提出工作外的兴趣议题,这种惯例逐渐成为跨团队协作的催化剂。需要注意的是,此类活动应保持自愿参与原则,避免强制社交带来的压力。

当员工在咖啡机旁偶遇时的一次闲聊,可能比十次正式会议更能催生新点子。社交休息区的意义不在于它的面积或造价,而在于是否真正理解人性化交互的需求。从一杯咖啡的香气到一张便签纸的摆放,细节的叠加终将编织出一张无形的协作网络。